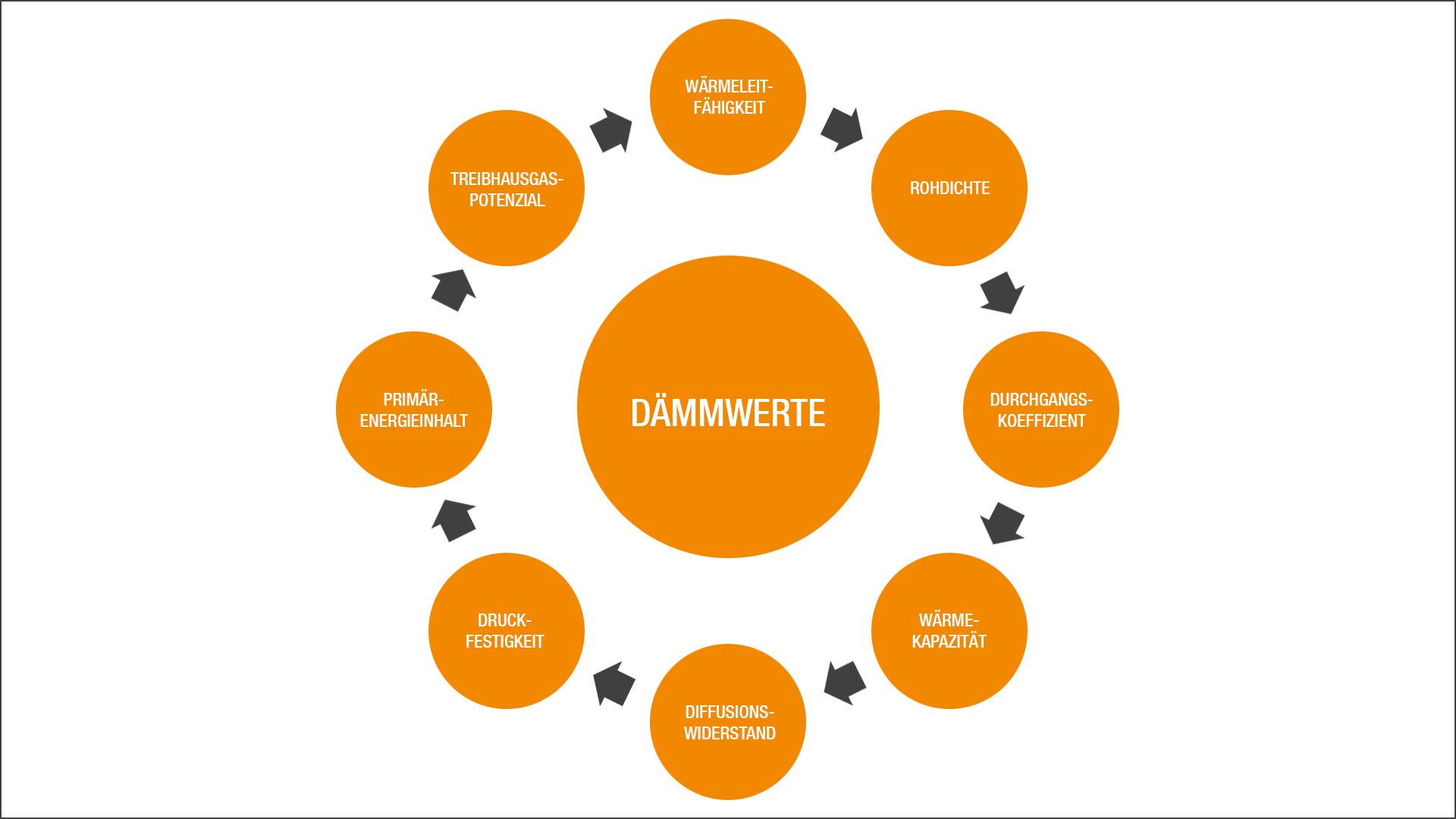

DIE BEDEUTUNG DER EINZELNEN DÄMMWERTE

Dämmstoffe werden für den jeweiligen Einsatz aus unterschiedlichsten Rohstoffen hergestellt und weisen immer ein großes Volumen bei vergleichsweise geringem Gewicht auf. Die Wärmedämmstoffe werden dabei hauptsächlich in Form von Platten, Matten, Filzen oder Granulaten produziert.

Filze und schüttfähige Granulate eignen sich dabei vor allem für die Zwischensparrendämmung eines Dachstuhls. Hingegen sind Dämmplatten, wie zum Beispiel Polyurethan Dämmplatten, für begehbare Dämmungsvarianten geeignet. Die verschiedenen Ausführungen garantieren eine ideale Anpassung der Materialien an die Dämmungsart.

Für ein Passivhaus oder ein Nullenergiehaus ist die Wärmeleitfähigkeit eine wichtige Kennzahl. Hier gilt: Je geringer der Wert, desto besser wird Wärmeenergie im Wohngebäude gespeichert.

Dennoch ist nicht jeder Dämmstoff gleich, zwischen den verschiedenen Dämmmaterialien und Dämmstoffformen gibt es erhebliche Unterschiede in ihren physikalischen Eigenschaften und ihrer jeweiligen Eignung dem Anwendungsbereich entsprechend. An dieser Stelle kommen die Dämmwerte ins Spiel.

Das Berechnen dieser Dämmwerte erfolgt jeweils über die gleichen Formeln und bezieht in der Regel immer die gleichen Variablen mit ein. Je nach dem gewünschten Einsatzzweck und der ökologischen Präferenz des Gebäudebesitzers lassen sich unterschiedliche Dämmstoffe dann gezielt nach ihren jeweiligen Dämmwerten vergleichen und auswählen.

Für ein Passivhaus oder ein Nullenergiehaus ist die Wärmeleitfähigkeit eine wichtige Kennzahl. Hier gilt: Je geringer der Wert, desto besser wird Wärmeenergie im Wohngebäude gespeichert.

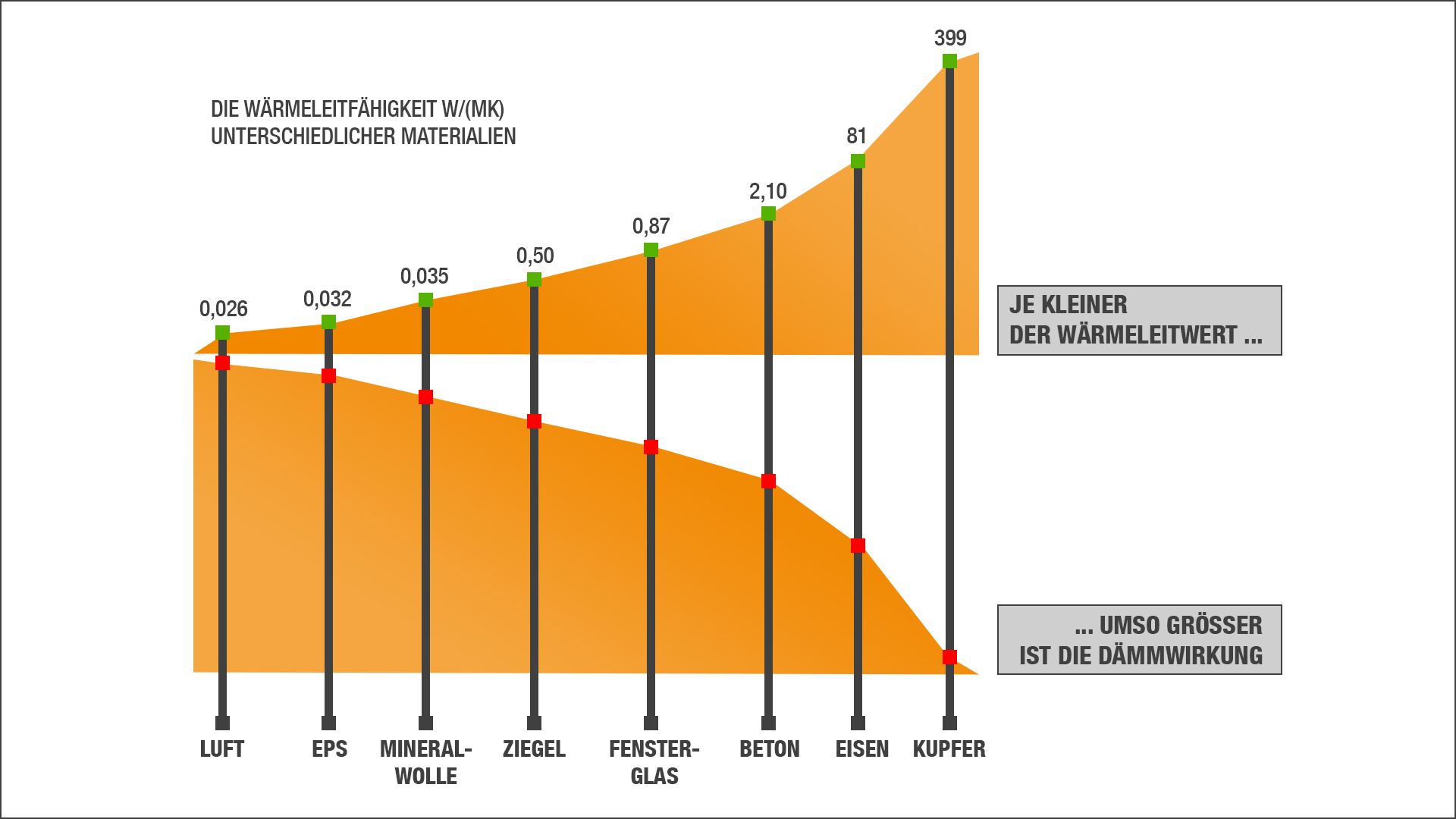

Wärmeleitfähigkeit

Das wichtigste Kriterium für die wärmedämmende Wirkung eines Dämmstoffs ist seine Wärmeleitfähigkeit. Sie wird als „Lambda-Wert“ (λ-Wert) bezeichnet und beschreibt, welche Wärmemenge von einer Seite eines Bauteils mit 1 qm Fläche und 1 m Dicke bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (entspricht 1 °C) zwischen innen und außen in 1 Sekunde zur anderen Seite geleitet wird.

Bei einem Vergleich wird die Maßeinheit des Dämmwertes Wärmeleitfähigkeit in Watt pro Meter und Kelvin berechnet:

λ = W/(m x K)

Je geringer dieser Dämmwert ist, desto besser ist die Wärmedämmwirkung. In Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit spricht man erst von Dämmstoffen, wenn deren Lambda-Wertkleiner als 0,1 W/(m·K) ist.

Gebräuchliche Dämmstoffe haben Dämmwerte von 0,025 bis 0,040 W/(m·K).

Rohdichte

Ein weiterer wichtiger Dämmwert zur Beurteilung der Dämmwirkung eines Dämmstoffes stellt die Rohdichte dar. Sie definiert sich als Quotient aus der Masse eines Dammstoffes und dem von dieser Masse eingenommenen Volumens, einschließlich der sogenannten Eigenporen. Die Rohdichte beeinflusst die wärmeschutztechnischen Eigenschaften eines Dämmstoffes.

Dieser Dämmwert wird häufig als Rho (ρ) bezeichnet und kann man wie folgt berechnen:

Die Rohdichte wird in kg/m³ gemessen. Um den Dämmwert zu berechnen, bilden Sie den Quotienten aus der Masse des Dämmmaterials und dem Volumen, welches der Stoff einnimmt.

Bei einem Vergleich der Dichte-Werte muss berücksichtigt, dass eine geringe Rohdichte in der Regel eine größere Porosität bzw. ein höheres Hohlraumvolumen bedeutet. Dies führt zu einer Verminderung der Wärmeleitfähigkeit und steigert somit die Wärmedämmfähigkeit des Dämmstoffes. Der Dämmwert Rohdichte liegt im günstigsten Fall zwischen 20 und bis zu 100.

Je geringer die Dichte des Dämmstoffs, desto höher ist sein Wärmedämmwert.

Wärmedurchgangs-Koeffizient (U-Wert)

Der Wärmedurchgangskoeffizient (kurz U-Wert bzw. früher k-Wert) baut auf dem Dämmwert der Wärmeleitfähigkeit auf, gibt jedoch die Wärmedurchlässigkeit bezogen auf die Fläche des gesamten Bauteils an.

Der Wärmedurchgangskoeffizient berechnet, wie viel Wärmeenergie pro Zeit bei einem Kelvin Temperaturunterschied zwischen innen und außen durch einen Quadratmeter der Gebäudehüllfläche fließt.

Der Dämmwert Wärmedurchgangskoeffizient hängt damit hauptsächlich vom R-Wert ab – der den Quotienten aus der Dicke und der Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Bau- bzw. Dämmstoffe z. B. einer Außenwand wiedergibt.

Auch beim Dämmwert-Vergleich gilt, je kleiner der U-Wert, desto geringer ist der Wärmedurchgang und desto geringer ist der Wärmeverlust.

Hat z. B. eine 24 cm dicke Außenwand aus Hochlochziegeln einen U-Wert von 1,5 W/(m²·K), so könnte sich dieser Dämmwert durch eine 15 cm starke Dämmung (je nach Lambda-Wert des Dämmstoffs) auf etwa 0,25 W/(m²·K) verringern.

Spezifische Wärmekapazität

Die spezifische Wärmekapazität bzw. Wärmespeicherfähigkeit gibt die Wärmemenge in Joule an, die benötigt wird, um einen Dämmstoff von 1 kg um ein Grad Kelvin zu erwärmen.

Dieser Dämmwert beschreibt somit die Trägheit eines Dämmstoffes bzgl. der Aufheizung und Abkühlung.

Je höher die spezifische Wärmekapazität eines Dämmstoffes, desto mehr Wärme kann er aufnehmen und phasenverschoben später wieder abgeben. Dies ist beispielsweise beim sommerlichen Hitzeschutz hilfreich, um tagsüber das Eindringen von Hitze in die Innenräume zu verzögern, bis sie bei kühleren Temperaturen in der Nacht wieder abgegeben werden kann.

In der Regel weisen natürliche Dämmstoffe wie beispielsweise Holzfaserplattenbessere Dämmwerte der Wärmespeicherfähigkeit auf als Dämmstoffe auf Erdölbasis wie z. B. Polyurethanplatten.

Wasserdampf-Diffusionswiderstand µ

Kommen Dämmstoffe mit Feuchtigkeit wie Bau- und Bodenfeuchte, Niederschläge oder Kondenswasser in Kontakt, so ist für deren Einsatz der Wasserdampfdiffusionswiderstand (auch Dampfsperrwert genannt) von Bedeutung.

Maßgeblich für die Berechnung des Diffusionsverhaltens von Dämmstoffen ist dabei der dimensionslose Dämmwert µ. Der µ-Wert gibt an, um wieviel der Wasserdampfdurchlasswiderstand eines Dämmstoffes größer ist als der einer gleich dicken Luftschicht (µ = 1):

Wasserdampfdiffusionswiderstand µ > 1

Dabei gilt, je kleiner der µ-Wert des Dämmstoffes, desto leichter kann Wasserdampf den Dämmstoff durchdringen. Polystyroldämmplatten haben z. B. einen Dämmwert von 60.

In der Praxis werden bei einigen Dämmstoffen je nach Zustand (feucht oder trocken) ein unterer und ein oberer Wert genannt. Bei hydrophobierten Dämmstoffen muss zudem der Dämmwert der Langzeitwasseraufnahme WL(P) beachtet werden.

Die wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) ist ein ähnlicher Dämmwert. Im Gegensatz zum Wasserdampfdiffusionswiderstand berücksichtigt dieser jedoch auch die Dicke des Bauteils und beschreibt die Eignung des Dämmstoffes als Dampfbremse.

Der auch Sperrwert genannte Wert berechnet sich, indem man die Dicke des Baustoffs d (gemessen in Metern) mit dessen Wasserdampfdiffusionswiderstand μ multipliziert.

Druckfestigkeit

Die Druckfestigkeit (σ) beschreibt die Widerstandsfähigkeit des Dämmstoffes gegenüber Druckkräften und wird als Quotient aus der Gewichtskraft (kN = Kilonewton) und Fläche (m²) angegeben. So weisen z. B. Eck- und Seitenelemente aus XPS im Perimeterbereich unter lastabtragenden Gründungsplatten eine Druckfestigkeit von 500 bis 700 kN/m² auf.

Druckfestigkeit (σ) = kN/m²

Die Druckfestigkeit hat u.a. Einfluss auf den Energiebedarf bei der Dämmstoff-Herstellung. Je nach den Anforderungen an den Dämmwert Druckfestigkeit muss nämlich entsprechend der Dämmstoff unter Einsatz von Strom bei der Herstellung verdichtet werden.

So kann ein und derselbe Dämmstoff bei Einsatz für eine Perimeterdämmung völlig anders sein als bei einem Einsatz als Zwischensparrendämmung, da eine entsprechend höhere Materialdichte erforderlich ist. Die Kenntnis über die Druckfestigkeit ist somit nicht nur für die bautechnischen Entscheidungen wichtig, sondern repräsentiert auch die Klimafreundlichkeit des Materials.

Primärenergieinhalt

Ein wichtiger Dämmwert, der ebenfalls die ökologische Beurteilung eines Dämmstoffes betrifft, ist der Primärenergieinhalt. Teilweise wird dieser Wert auch in der Kurzform „PEI“ beschrieben. Er bezeichnet die Energie, die zur Herstellung einschließlich Transport der Inhaltsstoffe (Rohstoffe, Zuschlagstoffe etc.) benötigt wird.

Den PEI-Dämmwert kann man auf folgende Weise berechnen:

Primärenergieinhalt (PEI) = (kWh)/m³

Der Primärenergiegehalt eines Dämmstoffes kann zur Interpretation ins Verhältnis zur Energieeinsparung des gesamten Gebäudes gesetzt werden. So ist es bei einem erhöhten Dämmwert bei einer Passivhausvariante trotzdem möglich, dass dieser durch die Ersparnisse insgesamt überkompensiert wird.

Problematisch an diesem Dämmwert ist, das teilweise unterschiedliche Berechnungsgrundlagen angewendet werden, was den Dämmwert-Vergleich nach PEI-Angaben erschwert. Grundsätzlich kann man jedoch sagen, dass sich spätestens nach zwei Jahren (auch bei auf fossilen Rohstoffen beruhenden Dämmstoffen) der zur Herstellung benötigte Energieaufwand bei allen Dämmstoffen durch die erzielte Energieeinsparung amortisiert hat (energetische Amortisationszeit).

Dämmwerte |

Berechnung |

|---|---|

| Lambda-Wert λ | W/(m·K) |

| Rohdichte ρ | kg/m³ |

| Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert | W/(m²·K) |

| Wärmekapazität (c) | J/(kg·K) |

| Wasserdampfdiffusionswiderstand µ | > 1 |

| Druckfestigkeit (σ) | kN/m² |

| Primärenergieinhalt (PEI) | (kWh)/m³ |

| Treibhausgaspotenzial | kg CO2-Äqivalent/m² |

*Trapezprofile Deutschland ist ein Geschäftsbereich der On Spot Service GmbH